Endosonographie lernen - Der Ablauf

Kursbuch Endosonographie - C. Jenssen & 3 andere

Wage ein Blick ins Buch! Das Kursbuch ist ideal um in der Endosonographie Fuß zu fassen sowie als Begleitbuch für die DEGUM- und DGVS-zertifizierte Kurse.

Das erste Mal... Wo sind meine Leitstrukturen?

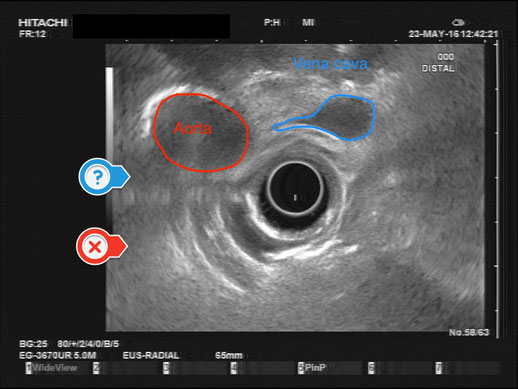

1. Aorta und Vena cava finden

Unter endoskopischer Sicht platzieren wir das Endosonographie-Gerät ins Duodenum, Pars descendens an der Papille vorbei. An dieser Stelle kann man seine Aufmerksamkeit ganz dem Ultraschallbild widmen.

Optimalerweise werden zwei Gefäße im oberen B-Bild sichtbar. Links im Bild die rundliche Aorta und rechts daneben die "verformbare" Vena cava. Manchmal befindet sich anfangs noch zu viel Luft im Duodenum, weshalb die Devise ab jetzt lautet "Luft absaugen". Man kann entweder in regelmäßigen Abständen saugen oder wie viele Endoskopiker einfach den Saugknopf gedrückt halten.

Die zweite Möglichkeit Herr über die Luft zu werden ist den Ballon am Endoskop aufzublasen. In meiner Erfahrung sollte zur Beginn der Untersuchung der Fokus aufs Absaugen liegen, obwohl besonders am bei Anfängern ein aufgeblasener Ballon sehr hilfreich sein kann.

Bevor wir jetzt den langsamen Rückzug zum Pankreas beginnen achten wir darauf, dass die Aorta (X) und V. cava (?) auf der linken Bildhälfte liegen. Dies gelingt meist durch drehen der kleinen Schraube am Endoskop.

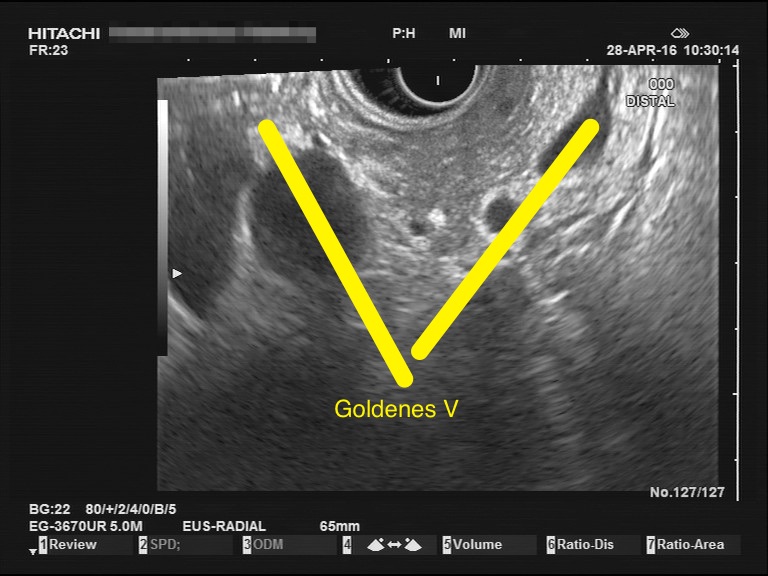

2. Processus uncinatus finden

Wo ist der Pankreas? - Das ist unsere nächste Frage. Wenn wir uns in Schritt eins optimal vorbereitet haben (also: Luft abgesaugt und Gefäße nach links) erscheint durch langsamen Rückzug irgendwann Pankreasgewebe. Auf dem Weg können wir Strukturen sehen die uns erkennen lassen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

In Schritt eins wurde die Aorta und V. cava quer abgebildet, weshalb sie sich als rundliche Strukturen darstellten. Im Rahmen des Rückzugs verändert sich die Gerätelage, sodass die Aorta und V. cava nun längs abgebildet werden, weiterhin auf der linken Bildseite. Auf der rechten Seite verlaufen dazu parallel die Arteria und Vena mesenterica als kleinere Gefäße. Die Einmündung der Mesenterialgefäße können wir in der Radial-Endosonographie meist nicht darstellen, aber die Gefäße bilden eine Art "V" in dem sich der Processus uncinatus entwickelt.

Diese V-Form wird auch als "goldenes V" bezeichnet. Warum es so heißt weiß ich nicht, aber, wenn man zum ersten Mal eine Untersuchung alleine durchführt und den Pankreas auch Anhieb zwischen den Gefäßen findet, fühlt es sich an als ob man auf Gold stößt.

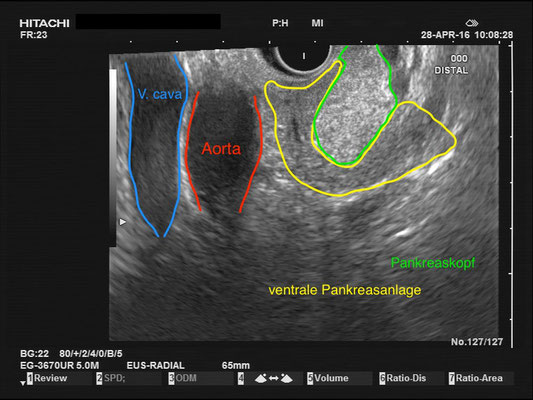

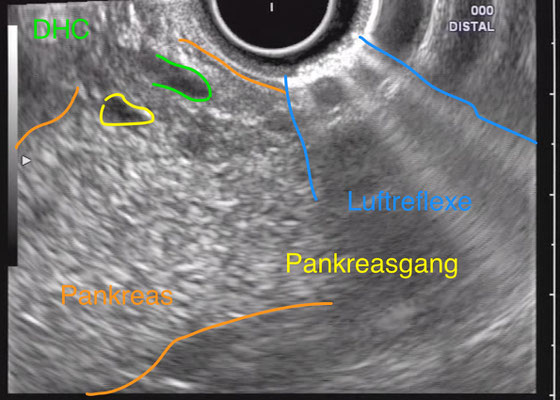

3. Papille und double duct sign

Da wir die Untersuchung im Rückzug durchführen, also von unten nach oben, sehen wir zunächst den Processus uncinatus. Als nächstes können wir die ventrale Pankreasanlage abgrenzen, da sich diese oft als echoärmes Gewebe darstellt.

Im oberen Bild erkennt man bereits den Ductus pankreaticus als echofreie Struktur in der ventralen Pankreasanlage.

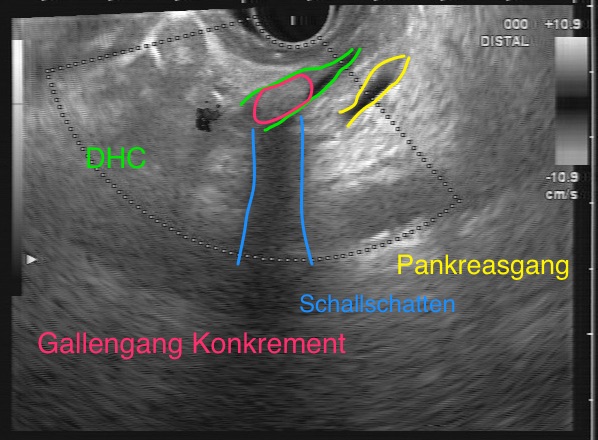

Im weiteren Rückzug gelangen wir zur Papillenregion, welche sich durch ihre echoärmere Echogenität identifizieren lässt. Hier münden Ductus Choledochus und wirsungianus (pankreaticus major) und bilden gemeinsam das "Double Duct Sign".

Wichtig ist auch hier, dass man sich mit kleinen Bewegungen herantastet. Eine Choledocholithiasis findet sich nämlich oft an der Papillenmündung wie unser unteres Bespiel zeigt.

Zur Info: Falls bei euch mal der Pankreasgang oberhalb des DHCs verläuft und keine Mündung der beiden Gänge eingestellt werden kann, dann liegt möglicherweise ein Pankreas divisum vor!

4. Pankreaskopf

Jetzt kann der Pankreaskopfbereich in Ruhe genau inspiziert werden. Wie so oft in der Endoskopie sind auch hier kleine feine Bewegungen angesagt. Leider rutscht das Endoskop hier auch gern mal plötzlich in den Magen zurück. Manchmal kann es hilfreich sein das kleine Rad zu fixieren oder den Ballon beim zweiten Mal mehr zu füllen.

Im oberen Bild sieht man schön den Übergang vom Pankreaskopf in den Pankreascorpus (Konfluensregion als großes Gefäß in der Mitte, Pankreasgang darüber).

5. Entlang der Vena lienalis ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: bis zum Milzhilus

Wie bereits oben erwähnt rutscht das Endoskops gern mal in den Magen zurück. Der Corpus pancreatis und die Cauda pancreatis lassen sich aber trans-gastrisch darstellen. Zunächst orientieren wir uns am endoskopischen Bild und positionieren uns vor den Pylorus. Unsere Leitstruktur ist die Vena lienalis bzw. sehen wir am anfangs oft die Vena portae oder den Konfluens.

Die Vena lienalis lässt sich normalerweise gut visualisieren. Anhand Ihrer können wir jetzt Richtung Pankreasschwanz (Cauda) vorarbeiten. Durch Rückzug des Endoskops gelangen wir in Richtung Pankreasschwanz, wobei die Vena lienalis oft im Bild als Refernzpunkt erhalten bleibt. Das Pankreasgewebe befindet sich stets Schallkopfnah, also über der Vene.

Beim weiteren Rückzug wird der Pankreas "steil gestellt", so wie man es im oberen Bild sieht. Dennoch ist die Vena lienalis gut zu erkennen und damit das darüber liegende Pankreasgewebe.

6. Ende ... oder?

Am Milzhilus angekommen haben wir einmal komplett den gesamten Pankreas inspiziert. Zum krönenden Abschluss kann man sich hier Milzgewebe und linke Niere genau anschauen. Und eine weitere Leitstruktur findet man hier. Die linke Nebenniere die meist zwischen Aorta (im Querschnitt) und linker Niere gefunden werden kann.

Hiermit wünsche ich gutes Gelingen! Und keine Sorgen wenn es am Anfang nicht auf Anhieb klappt.

Alternative Untersuchungsmethoden:

Natürlich ist der oben beschriebene Untersuchungsablauf nicht "der einzige" oder "der richtige", aber es ermöglicht eine strukturierte Untersuchung des gesamten Pankreas. Dadurch das die Untersuchung im Rückzug stattfindet, eignet es sich gut für Einsteiger in die Endosonographie. Andere Möglichkeiten:

Die Bulbus Ansicht

Sehr beliebt ist auch das Auffinden der Papille und damit Pankreaskopf/DHC und Ductus wirsungianus (pankreaticus major) durch die Position im Bulbus duodeni. Hierfür wird das radiale Endosono-Endoskop in den Bulbus platziert. Danach muss meist gut Luft abgesaugt werden und ggf. der Ballon etwas gefüllt oder Wasser übers Endoskope in den Bulbus gespritzt werden. Alle Maßnahmen verbessern den Wandkontakt und damit die Sicht. Das Endoskop soll durch Betätigung des großen Rads auf den Bulbus Boden positioniert werden. Danach können folgende Strukturen gesucht bzw. identifiziert werden: